Consoles : 3 principes

![]()

Consoles : 3 principes |

|

|

| Chaque signal audio transite dans la console, du haut en bas de sa "tranche" (ensemble de circuits qui lui sont dédiées), traversant ces divers circuits sur son passage. Plus la console offre de possibilités par tranche (filtres, égaliseurs, compresseurs, noise-gates, etc.), plus il y a de circuits. Comme l'action de chaque circuit sur le son doit pouvoir être modifié par l'utilisateur, un potentiomètre ou un interrupteur y est rattaché en surface. Ces réglages agissent directement sur le circuit concerné : le potard n'est autre que l'axe de la résistance variable du circuit, l'interrupteur rien d'autre que la face visible de l'interrupteur monté sur le circuit. Pour que les doigts de l'utilisateur puissent manipuler ces réglages sans pince à épiler, les circuits sont donc 'inutilement' espacés le long du cheminent du signal, créant ainsi un trajet total de plusieurs mètres. Si l'on veut une console avec de nombreux signaux audio simultanés ('tranches'), il faudra proposer X fois les mêmes réglages dans autant de tranches ce qui n'est pas très économique. Et tout ça sans compter que la tranche devient de plus en plus profonde et qu'à moins d'être bâti comme Michael Jordan, il est impossible d'atteindre les réglages du haut de la tranche tout en restant assis ! |  |

|

La grosse boîte placée devant l'ingénieur du son (communément appelée 'console') n'est qu'une télécommande. Elle permet de piloter à distance les racks de circuits audio, installés généralement là où c'est plus pratique :

|

|||||||||||||||||||||||

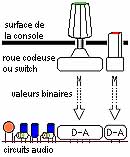

| Les interrupteurs et potentiomètres que l'ingénieur

du son manipule à la surface de la télécommande n'agissent

pas directement sur les circuits audio. Les potentiomètres sont en fait

des roues codeuses qui transcrivent en binaire la position physique

de ces potards. Je vous laisse deviner comment ces consoles indiquent en binaire

si un interrupteur est enfoncé ou pas !!! Ces valeurs binaires sont alors envoyées aux circuits audio correspondants. Premier avantage : l'information binaire peut passer par des centaines de mètres de câbles sans se dégrader. Deuxième avantage, plutôt que ce soit un être humain à l'origine de ces informations binaires (manipulations manuelles), un ordinateur peut stocker/éditer/relire ces informations. Vous l'avez compris = porte ouverte à l'automation de tous les paramètres, en temps réel si le logiciel d'automation est bien fichu. Une fois arrivées au niveau des circuits audio, des convertisseurs numériques analogiques créent des tensions équivalentes à partir de ces valeurs binaires. Ces tensions représentent, par exemple, une certaine valeur de gain micro, ou la fréquence précise d'un égaliseur médium, ou encore, le niveau d'un départ auxiliaire, etc... Ces tensions peuvent aussi ouvrir ou fermer un relais, simulant ainsi un interrupteur enfoncé ou relâché. Les circuits audio répondent donc bien aux manipulations de la télécommande, mais indirectement, grâce à ce codage numériques des manipulations. Dernier avantage, comme si ceux cités précédemment ne valaient pas déjà à eux seuls le détour : comme jamais des doigts n'agiront directement sur ces circuits audio, ils peuvent être rapprochés au plus près, simplifiés. Une "tranche" complexe de console analogique à commande numérique occupe environ 4 foix moins de place qu'une tranche de console analogique traditionnelle proposant les mêmes fonctions. Conséquence directe de tout cela : réduction de la taille des consoles ! Puisqu'il n'y a pas de lien direct entre les potards manipulés et les circuits audio, on peut envisager une console comportant un seul jeu de réglages (une seule tranche physiquement présente sur la télécommande), pouvant être appliqués tour à tour aux circuits audio de la tranche 7, puis la tranche 3, la tranche 15, etc... C'est l'option choisie par la DI-AN Trident (à l'exception des faders, qui eux, sont bien aussi nombreux que les circuits audio, faut pas pousser...). Si cela peut terroriser certains d'avoir une seule tranche physique sous les yeux, alors il peut être envisagé d'en présenter plus, sous la forme de 16 tranches, par exemple, qu'on peut choisir d'affecter à tel ou tel paquet de 16 circuits audio à la fois. C'est ce principe que de nombreux fabricants de consoles numériques adopteront. Ils baptiseront cela le travail en couches. |

|

||||||||||||||||||||||

Un problème subsiste pourtant, qui se manifeste aussi sur la

console numérique, mais que n'a pas la console analogique traditionnelle.

Sur une console analogique traditionnelle les potards sont toujours dans la "bonne

position". Avec les premières automations VCA, ces consoles avaient

déjà dû résoudre le problème du fader dont la position

physique ne colle presque jamais à la valeur du VCA. Que faire quand ce sont

tous les réglages de la console qui s'y mettent !!! Effectivement, comment

refléter sur la console analogique à commande numérique le fait

que par exemple, un départ auxiliaire, suite à un mouvement programmé

dans l'automation, vient de passer de +3 à -5 ? Il existe plusieurs solutions

à ce problème :

Résumons : ce genre de console marie le meilleur de l'analogique (bande passante élevée, savoir-faire étalé sur plusieurs décennies, un son "analogique") et du numérique (stockage et rappel des réglages instantanné donc automation de tous les réglages, surface de travail réduite, ergonomie variable, pertinence de rappel des mixes, etc...) |

|||||||||||||||||||||||

|

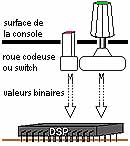

La grosse boîte placée devant l'ingénieur du

son (communément appelée 'console') n'est qu'une

télécommande. Elle permet de donner des indications à

des DSP (calculateurs spécialisés dans un type de calcul : le

calcul sur les signaux de type audio ou vidéo) qui imitent

le comportement des circuits audio traditionnels.

|

|